詩歌の森日記

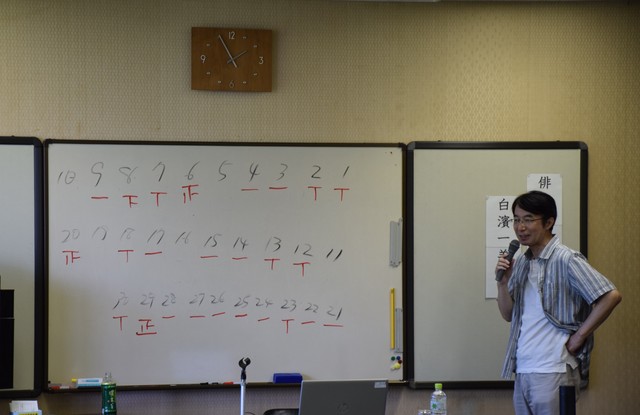

俳句入門講座

2022年8月18日

ラベル : 講座

7/19(火)、7/26(火)、8/2(火)、8/11(木)に

俳句入門講座が開催されました。

講師は、『樹氷』主宰で岩手県俳人協会会長、

NHK文化センターの講師などもされている

白濱一羊先生です。

弟1回は、「俳句とは何か」というところから、

「取り合わせ」についてなど

句作の基本となる部分を初心者でもわかるように

丁寧に教えてくださいました。

「言葉の数の多さではなく、

共感するのに十分な情報量を入れて作ること」も

大事なポイントとして教えてくださいました。

◇◇◇◇◇

第2回は、受講生の皆さんが事前に作った句で互選をしました。

それぞれ自分の好きな句を選び、順番に発表していきます。

もっとも点を集めた句をご紹介します。

・風青し真正面に岩手山

先生は、切れの作り方や働きについても

分かりやすく説明してくださいました。

清記用紙に書き写す受講生の皆さん( ..)φ

積極的に質問をする場面も…

◇◇◇◇◇

弟3回は、先生から出された俳句の型にそって、

事前に作った句で互選をしました。

俳句の型の具体的な説明や、季語の注意点なども

分かりやすく教えてくださいました。

◇◇◇◇◇

弟4回は、吟行と句会体験をします。

今日、見たもの感じたこと、気候をふまえて作ります。

雑草園や詩歌の森公園に行き、俳句の題材を探します。

ピンク色の花が綺麗に咲いていました(*^^*)

こちらは百日紅(さるすべり)という花木だそうです。

その後、前回の作品について丁寧に講評、添削をしてくださいました。

(語順や文法について)

句会→講評

俳句は読む人の解釈、共感してもらえるか、

ごくわずかな境目を探すのが重要

他にも、自分で考えた言葉や、辞書に無い読みを無理に使わない方が良い

などなど、分かりやすく教えてくださいました。

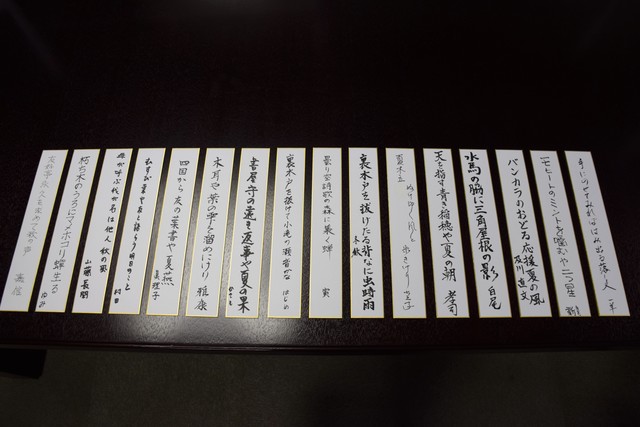

最後は、講座で作った句を短冊へ揮毫しました。

どれも素敵な作品です(*‘∀‘)

作品は8月19日(金)から展示予定です。

是非ご覧下さい。

白濱先生、受講生の皆さん、

本当にありがとうございました(*^-^*)

来年もご参加お待ちしております。

so/i

詩歌で工作に挑戦‼

2022年8月5日

ラベル :

和紙でランプシェードを作ろう☆彡

7月28日(木)に「詩歌で工作に挑戦‼」を行いました。

今年は2年ぶりの開催で、たくさんのお友だちが参加してくれました★

コロナの感染拡大が続いているので、いつもの会議室ではなく、

2階ホワイエで行いました。

まずは、俳句のお勉強スタート!!

「詩歌文学館に来たことある人~?」の問いかけには

何人か手をあげてくれました。

俳句についても、「五・七・五 知ってる!」の声も。

つづいて、工作づくりがはじまります。

俳句のまわりにかざりつけをしたら

オリジナルのランプシェードが完成!!

おのおの作品を持って、記念にパシャリ📷

全部ご紹介しきれなくて残念ですが、

とても素敵な作品がたくさんありました!!

夏休み期間中はクイズラリーも開催中ですので

また詩歌文学館に遊びに来てくださいね(⌒∇⌒)

ゆ

こどもの俳句教室2022 夏の部

2022年7月13日

ラベル : 講座

6月5日(日)と19日(日)の二週にわたって

こどもの俳句教室が開催されました。

片方典子さん、髙橋美恵さんと一緒に、

クイズや季語探しをとおして、

俳句を楽しみながら作りました。

今回は12名のこどもたちが参加してくれました。

第1回目の6月5日は、まず俳句クイズにチャレンジ!

クイズの答え(季語)を見つけに、

雑草園と詩歌の森公園へ行ってきます!

クイズの答え以外の季語も、教えてもらいながら

どんどん集めていきました。

雑草園で季語を発見!メモメモ…

お家の中にもあるかな~?

見つけた季語は「柘榴(ざくろ)の花」「青梅」「睡蓮」

「風鈴」「籐椅子(とういす)」など…

クイズの答え合わせのあとは、見つけた季語で俳句を作りました。

作った俳句を短冊に書き、投句箱へ投句した後、

名前を伏せて清記した俳句の一覧が、子どもたちに配られました。

一覧の中から、自分の好きな俳句を二句選びました。

俳句にたくさん票が入った人には、賞品が贈られました!

おめでとうございます!

第2回目の6月19日は、前回の振り返りからスタート!

前回作った俳句に、片方さんがコメントしてくださった後、

季語探しに向かいました。

同じ場所でも、2週間も経つと

植物の様子や見つけられる季語が変わってきます。

季語探しをとおして、少しずつ変わっていく季節を

子どもたちは感じとっていました。

みんなの視線の先には…雨蛙!夏の季語です。

ちなみに「蛙」だと春の季語です。

池をのぞき込む子どもたち。何を見つけたのかな?

ザリガニがいました!「ザリガニ」も夏の季語です。

和室に戻った後は、俳句作りに再挑戦!

今回は俳句を、筆ペンで短冊に揮毫(きごう)しました!

使い慣れていない筆ペンでの揮毫、集中…!

今年もコロナ感染対策を行いながらの

開催となりましたが、

クイズも、季語探しも、俳句作りも、揮毫も、

子どもたちは真剣に取り組んでいました。

パワフルに俳句に挑戦していく姿や、

季節を敏感に感じる姿が印象的でした。

作品は、後日館内に展示予定です。

是非、ご覧ください。

A

古典文学講座-万葉集の女性歌人②

2022年7月7日

ラベル : 講座

令和4年度古典文学講座万葉集

5/11(水)に始まった古典文学講座万葉集

講師は岩手県立大学名誉教授の佐々木民夫先生です。

6月に入り、後半3回の講座が開かれました。

第4回(6/8)では大伴坂上郎女が取り上げられました。

万葉集の女性歌人としては最多の八四首、

全体でも大伴家持、柿本人麻呂に次いで、三番目に多くの歌を

残しています。

娘の坂上大嬢は、家持と結婚しました。

恋の歌が多い坂上郎女ですが、大嬢に贈った歌には、母親として娘を想う気持ちが切々と綴られています。

第5回(6/15)では狭野弟上娘子が取り上げられました。

下級の女官であった娘子は中臣朝臣宅守の妻となりますが、

その宅守は流罪となり越前へと下ってしまいます。

離ればなれになった娘子と宅守が贈り合った歌の数々・・・

娘子の歌には句切れが多用されており、特に4句目に

切迫した気持ちが表れているそうです。

第6回(6/22)では「東国の女性」をテーマに、

女性の東歌や防人の妻の歌が取り上げられました。

恋の心情を歌った東国の女性、別離の夫への愛情を歌った防人の妻。

遠く離れた相手を案じながら大切に想う気持ちが伝わってきます。

万葉集の女性歌人の講座も最終回を迎え、参加者の皆様からたくさんの

反響をいただきました。

来年もまた、どんな講座が開かれるか楽しみです。

ゆ

古典文学講座-万葉集の女性歌人①

2022年6月9日

ラベル : 講座

令和4年度古典文学講座万葉集

5/11(水)に始まった古典文学講座万葉集

講師は岩手県立大学名誉教授の佐々木民夫先生です。

今年度のテーマは「万葉集の女性歌人」

万葉集の時代に生きた女性歌人の歌の世界を学びます。

第1回(5/11)では額田王が取り上げられました。

万葉集の額田王の歌をみていくと、

天皇の代役として歌を作ることができるほどの、

高い教養と知識を持った歌人であったことが分かります。

第2回(5/18)では大伯皇女が取り上げられました。

彼女の弟の大津皇子は、父の天武天皇の崩御後、

謀反の罪で亡くなってしまいました。

伊勢斎宮という立場にあった大伯皇女ですが、

万葉集では、弟の死を悲しむ一人の姉としての姿がうかがえます。

第3回(5/25)では但馬皇女が取り上げられました。

異母兄の高市皇子と同棲していたと考えられている但馬皇女ですが、

万葉集には、別の異母兄の穂積皇子への歌が残されています。

彼女は歌の中で、相手への一途な想いを

隠すことなく明確に表現しています。

受講生の皆さん、資料に書き込みを入れたり、質問をしたりと、

真剣に講座に臨んでいました。

全6回の講座も、前半の3回を終えました。

残り3回のテーマは以下の通りです。

第4回(6/8) 「大伴坂上郎女」

第5回(6/15) 「狭野弟上娘子」

第6回(6/22) 「東国の女性」

どのような内容の講座となるでしょうか。

お話を聴くのが楽しみです。

A